当研究室は、純粋な有機物から遷移金属錯体まで多岐にわたる「分子」を構成成分とする、機能性物質、特に超伝導体を含む電気伝導体の開発を行っている。分子性導体は、みかけの複雑さに反して、明快で見通しの良い電子構造を持つ。その多様な物性は、低次元性、強い電子相関、格子の柔らかさなどに由来している。分子性導体では、多様な分子修飾が可能であり、分子修飾による物性の精緻な制御が可能である。我々は、分子集合体の物性を合成化学的手法で制御することによって新しい物質を創造し、分子の特性を反映した新しい機能や現象を見いだすことを目指している。

- カチオン混晶を用いた三角格子の異方性精密制御と、量子スピン液体の発現(上田、崔、加藤;福永、山本(浩))

- スピン液体相近傍の反強磁性状態(藤山、上田、加藤)

- 三角格子を有する分子性導体X[Pd(dmit)2]2のスピン相関とスピンダイナミクス(大島、加藤)

- 5d遷移金属Ptを含む分子性導体の電子状態(藤山、川椙、加藤)

- ダイヤモンドアンビルを用いた良質な静水圧下での電気抵抗測定(崔、加藤;Bangura)

- 電気二重層トランジスタを用いた有機モット絶縁体に対する高密度キャリアドーピング(川椙、佐藤、加藤;関、枝川、蒲江、柚木、竹延、山本(浩))

- 有機モットFETにおける低温キャリア輸送(佐藤、川椙、加藤;山本(浩))

- 光誘起電気二重層を利用した有機モット絶縁体における光誘起超伝導転移の観測(加藤;須田、山本(浩))

- 分子性ディラック電子系の電場によるバレー対称性の破れ(川椙、加藤;田嶋、須田、山本(浩))

- 第一原理計算による水素結合系分子性導体における電荷秩序相の研究(加藤;圓谷、妹尾、宮崎)

- Pd(dmit)塩のモット転移における熱起電力(A-Jawad、加藤;渡邊、田嶋、石井)

- カチオン混晶を用いた三角格子の異方性精密制御と、量子スピン液体の発現

- スピン液体相近傍の反強磁性状態

- 三角格子を有する分子性導体X[Pd(dmit)2]2

- 5d遷移金属Ptを含む分子性導体の電子状態

- ダイヤモンドアンビルを用いた良質な静水圧下での電気抵抗測定

- 電気二重層トランジスタを用いた有機モット絶縁体に対する高密度キャリアドーピング

- 有機モットFETにおける低温キャリア輸送

- 光誘起電気二重層を利用した有機モット絶縁体における光誘起超伝導転移の観測

- 分子性ディラック電子系の電場によるバレー対称性の破れ

- 第一原理計算による水素結合系分子性導体における電荷秩序相の研究

研究担当者:上田、崔、加藤;福永、山本(浩)

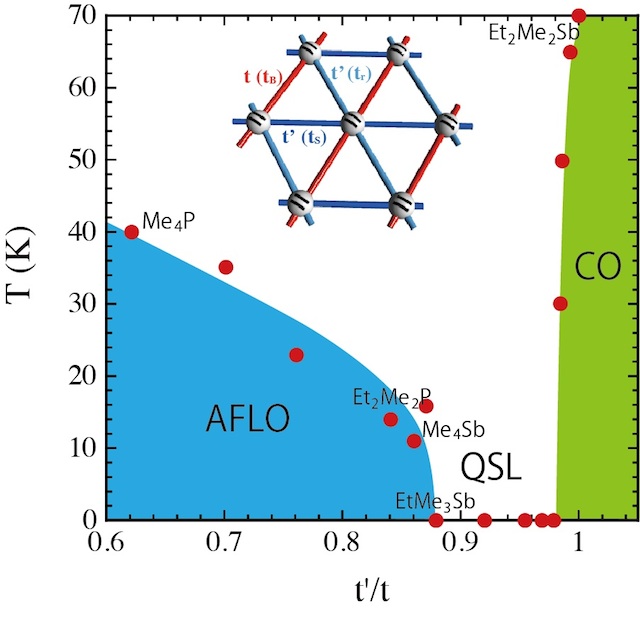

三角格子上に配列した電子スピン系では、幾何学的フラストレーションにより磁気秩序が妨げられ、量子揺らぎに支配された量子スピン液体(QSL)状態が現れる。近年、EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2 (Pd(dmit)2:図1)でQSLが実現されたことから、その量子状態の解明を目指して多くの研究が開始されたが、未だ結論は得られていない。(Cation)[Pd(dmit)2]2は、スピン1/2が局在した二量体[Pd(dmit)2]2−間に三角格子スピン系が形成される。この三角格子は、近似的に[Pd(dmit)2]2−間の移動積分(t, t')の比(異方性パラメーター:t'/t)で特徴づけられる二等辺三角形であり、t'/t がフラストレーションの度合いを示すと考えられる。対カチオンを変えることで、同形構造を保ちながらt'/tの値を変化させることができ、様々な基底状態を作り出せる。t'/t -T 相図上の振る舞いとしては、t'/t が1に近く正三角格子に近いEtMe3Sb塩はQSL状態を発現し、t'/t が小さく幾何学的異方性が弱い塩(Me4As塩、Et2Me2As塩など)では反強磁性秩序(AFLO)が基底状態となる。一方、EtMe3Sb塩よりt'/t が大きいEt2Me2Sb塩では電荷秩序(CO)が基底状態となる。しかし、対カチオンの変更だけでは、t'/t 値を連続的に変化させることができない状況にあった。そのため、QSLが特異点であるのか、それとも有限の幅を持った相であるのか?また、相境界近傍での振る舞いはどうなっているのか?などが未知なままであった。

図1:Pd(dmit)2分子

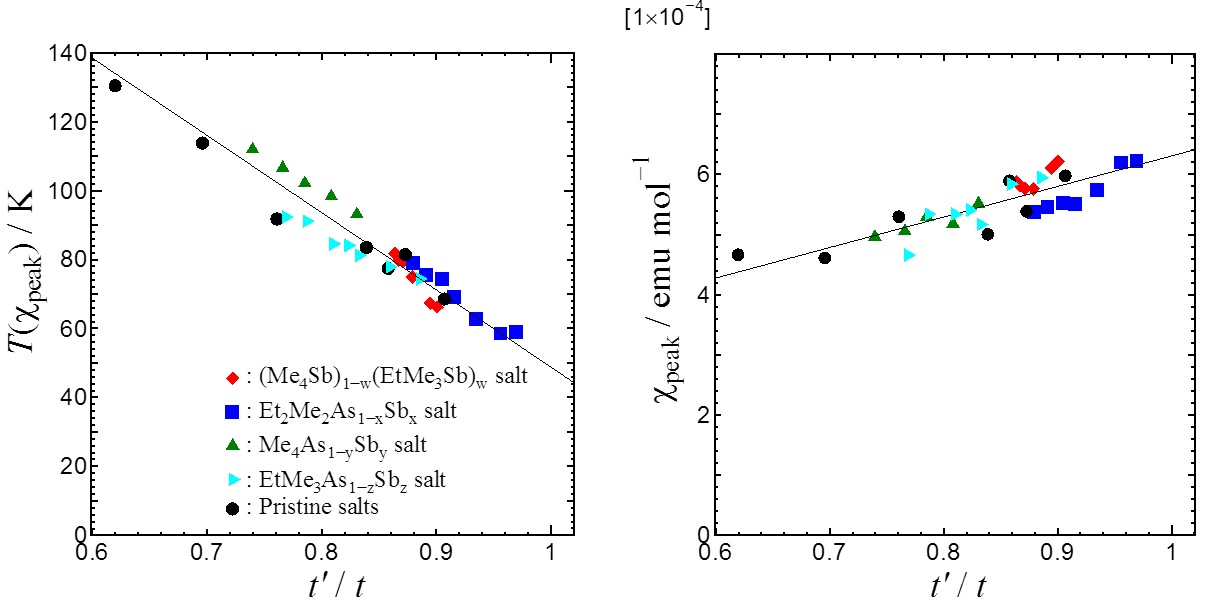

そこで、カチオンの違いによってt'/t が変化する点に注目し、カチオン部位を混晶化して、t'/t を連続的に精密調整することができる試料を開発した[1]。ESI法による質量分析やEPMAによる組成分析から、カチオン混晶試料は、任意の混晶比で均一に合成可能であることがわかった。X線結晶構造解析から、格子定数やt'/tは、混晶比に対して線形に変化しており、二種のカチオンの平均個数の変化が異方的化学圧力として作用していることを示している。t'/t -T相図上の磁気的振舞いを調べるために、2-300 Kの磁化率をMPMS (Quantum Design社)で測定した。すべての混晶について、磁化率は、母結晶と同様に、数十Kにブロードなピークを示し、温度依存性はJ〜200 Kの三角格子ハイゼンベルグスピン系の高温展開で良く表される。三角格子系では、短距離秩序の発達と幾何学的フラストレーションに由来する揺らぎとの競合によって、磁化率の温度依存性にピークが現れる。二等辺三角格子系では、ピーク温度における磁化率が異方性の強さ(Jの比)と相関があることが理論的に示されている。ピーク温度とピーク磁化率は、図2に示したようにt'/tに対して線形に変化した。この結果は、t'/t が1に近づくにつれて、Jの関係が正三角形に近づくという、描像と一致している。移動積分と磁化率の両者から、カチオン混晶化によって三角格子の異方性の精密制御が成功したことが示された。

図2:磁化率の温度依存性における、ピーク温度とピーク磁化率のt'/t依存性

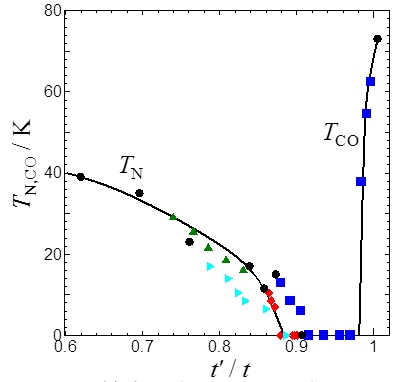

図3に、カチオン混晶塩によって精密化されたt'/t -T相図を示す。EtMe3Sb塩周辺では、t'/tをEtMe3Sb塩に近付けることで、急速にAFLO転移、CO転移温度が低下し、相転移が観測されず、QSL様の磁気的振舞いを示す領域があった。例えば、Me2Et2As1-xSbx混晶では、0.25≤x≤0.65の複数の混晶で相転移が観測されなかった。また、この混晶比の領域では、EtMe3Sb塩で観測されたQSL特有のギャップレス励起を示す熱容量の温度比例項γ項も観測され、三角格子の異方性制御によってQSLが実現しているものと理解される。つまり、 t'/t−T 相図上で、有限の幅を持つ相としてQSLが存在していることが明らかになった。

|

|

|

| 図3:精密化されたt'/t-T相図 | 図4:フリースピン成分濃度 |

一方、t'/t がEtMe3Sb塩から比較的遠い混晶系では、TNは組成にほぼ比例して変化した。QSL相の有り様を理解するために、t'/tに対する磁化率の振る舞いを、系統的に調べたところ、まずフリースピン成分の異常増加を見いだした。格子欠陥、磁性不純物などに起因して、キュリー則に従う、常磁性的な磁気成分(フリースピン)は、あらゆる系に存在するが、QSLを発現する結晶(含 混晶塩)では、このキュリー則に従う磁化成分の濃度がAFLOに対して10倍も大きい一定値をとる事がわかった(図4)。AFLO混晶と、QSL混晶は、境界以外では、混晶比、t'/tの値によらずほぼ同じ値をとることとから、これが、カチオンの混合による乱れの効果などによるものではなく、QSLの量子状態を特徴づけている本質的電子状態を反映したものであることを示唆する。

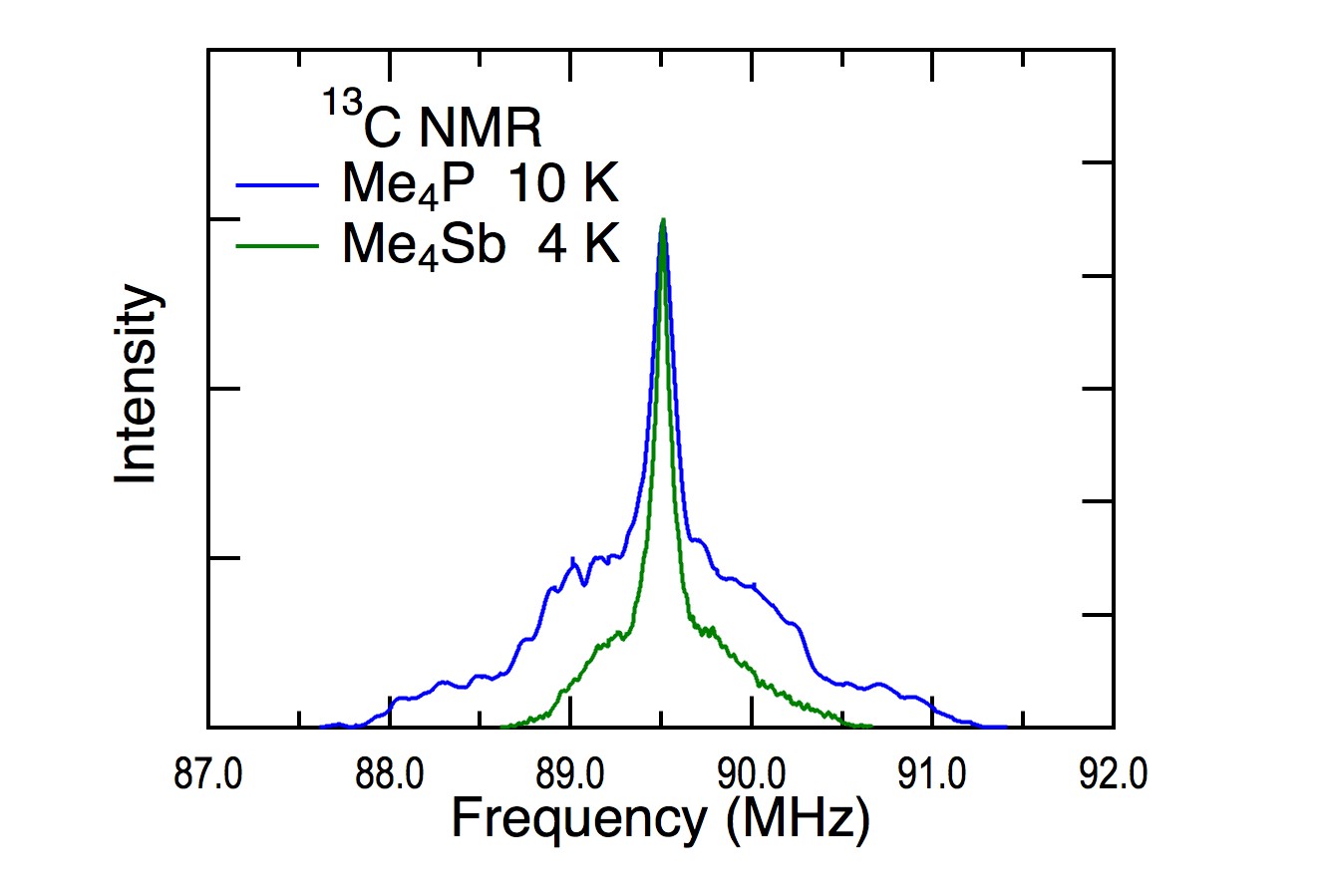

また、QSLを発現するEtMe3Sb塩は、磁気異方性を示さず、低温まで等方的に振る舞うことが確認された。一方、AFLOを発現するほとんどの塩では、反強磁性秩序温度(TN)以下で、垂直/平行方向の磁化率が分裂し、磁化容易軸は二次元面に垂直であると決定された。ところが、t'/t相図上でQSL相に隣接し、最も低いTNを与えるMe4Sb塩やその周辺の混晶塩では、磁化曲線や13C NMRはAFLO状態を示唆するにもかかわらず、磁気異方性やスピンフロップ転移が観測されず、非常に強い揺らぎを伴う状態が相境界近傍に存在することが示唆される。

【参考文献】

[1] R. Kato et al., Phys. Status Solidi, B249(5), 999-1003 (2012).

研究担当者:藤山、上田、加藤

(Cation)[Pd(dmit)2]2 系では、[Pd(dmit)2]2二量体が三角格子を形成し反強磁性相関に拮抗が生じている。トランスファー積分の異方性t'/tをパラメータとする磁気相図が提案され、t'/t〜1 で議論されている量子スピン液体相をはじめとして磁気秩序相や電荷秩序相などの多様な電子状態をとることが知られる。これまでt'/t<1に属する(Cation)=Me4Sb(TN = 11K) やMe4P (TN = 40K) は単純な反強磁性秩序相であると考えられ、磁気秩序相の系統性はほとんど議論されてこなかった。我々はこの系の磁気秩序状態の詳細を調べるため、Pd(dmit)2 分子の中心に近い、内側炭素サイトを13C で置換した試料のNMR 測定を行った。第一原理計算パッケージPWscf を用いた部分状態密度の評価から、13C 核と電子系との超微細結合定数の異方的成分は2.16 ないし2.61 kOe/μB と評価される。この値は13C 以外の原子位置に広がる全電子からくる双極子磁場の総和の10 倍と見積もられ、NMR のスペクトルや緩和率は13C サイトに存在する電子スピンの静的および動的性質に支配されると結論される。図に (Cation) = Me4P およびMe4Sbの磁気秩序状態の13C NMR スペクトルを示す。両者とも秩序モーメントが十分に成長した温度領域での測定であるが、Me4P塩 のスペクトル幅はMe4Sb 塩のそれの2倍ほどの大きさを持つ。局在磁気モーメントはMe4P塩で最大0.6μBと評価され、二次元的磁気相関を持つ反強磁性体の値として典型的な値をとる。一方、量子スピン液体相に近い反強磁性体であるMe4Sb塩の磁気モーメントは0.27μBと評価され、反強磁性-量子スピン液体相の相転移線をまたいでいるにもかかわらず、非自明な強い量子揺らぎがこの領域に存在していることを示す。

また、Me4P塩の反強磁性スペクトルには非自明な階段状の構造が観測された。この構造はTNの温度以上での常磁性領域においては観測されず、反強磁性相転移に伴い電荷秩序が誘起されたことを示唆する。最近、Pd(dmit)2分子の持つ電子が一体のコヒーレントなものと捉えるのではなく、Pd金属を挟んだ左右のdmit配位子が独立の電子相関を持つ、と考える理論が提案されている[1]。この計算によると、反強磁性状態秩序変数が大きくなっているMe4P塩において、反強磁性状態においてのみ電荷分離が誘起されることが示されている。この電荷秩序は、これまで有機導体において議論されてきた電子間クーロン反発に起因するものではなく、Pd(dmit)2内部の電子自由度が物性に現れた稀有な例である。NMR反強磁性スペクトルで観測された階段状の構造は、分子内部自由度を露わに取り入れた近年の新しい電子状態の理解を強く支持するものである。

研究担当者:大島、加藤

アニオンラジカル塩X[Pd(dmit)2]2は(Xは1価カチオン)、S=1/2の三角格子を形成するMott絶縁体である[1]。これまでこの系は、カチオンXを置換することによってアニオン二量体が形成する三角格子のフラストレーションの度合い(t'/t)を制御できる系として注目を集めてきた(図1)。実際、X=Me4Pでは一番高いネール温度TN=40Kを示しt'/t は約0.6であるが、t'/t が正三角形に近づくにつれネール温度が徐々に下がっていき、X=Et2Me2PとMe4Sbではネール温度が各々14 Kと11 Kとなる。

図1:X[Pd(dmit)2]2の相図。各点は各塩の相転移温度と二量体間移動積分の比t'/tの関係を示す。

AFLO、QSLおよびCOは各々、反強磁性的長距離秩序、量子スピン液体および電荷秩序を表す。

さらに最近の第一原理計算の結果は、この系の三角格子が異方的であることを示している[5]。一方で、図1における相図のt'/t は、室温の結晶構造から拡張ヒュッケル法を用いて計算されているが、最近の低温における構造解析より三角格子がより異方的になることが報告されている。したがって、このような異方的な三角格子の交換相互作用では通常フラストレーションが解消されるはずであり、EtMe3Sb塩で長距離秩序化が起こらないという事実は一見奇妙である。よって我々は、電荷の揺らぎや層間方向の交換相互作用の有無に着目している。

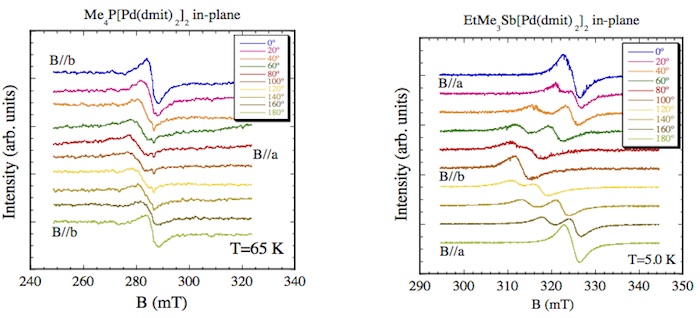

そこで、この系における相図の理解やそのスピン相関を調べるために、我々は面内電子スピン共鳴(ESR)測定をX= Me4P、Et2Me2P、Me4Sb、EtMe3Sbに対して行った。X[Pd(dmit)2]2は、単位格子内に異なるPd(dmit)2二量体の積層方向を持つ2つの独立な三角格子層を持つ。この2つの層は結晶学的に等価であるが、二量体の積層方向が異なるため異なるgテンソルを持つことが予想される。異なるgテンソルを持つ2つのスピンに対してESR測定を行うと2つのESR信号が独立に観測されるが、このスピン間に交換相互作用が働いている場合、スピン交換の先鋭化により1つの信号になることが古くから知られている。この2つのESR信号の融合は交換相互作用とゼーマンエネルギーに依存し、2√2J〜δgμBBの関係を持つ。よって、三角格子の面内に平行に磁場を回転させれば、層間方向の交換相互作用が評価できる。さらに、ESR線幅の面内角度依存性を調べれば三角格子内のスピンダイナミクスが調べられる。

図2はX= Me4PおよびEtMe3Sbにおける面内ESRの結果である。EtMe3Sb塩では2つのESR吸収が観測されているが、Me4P塩では1つのESR吸収しか観測されていない。これは異なるgテンソルを持つ三角格子間に、Me4P塩(TN=40 K)では有限の値の交換相互作用が存在し、EtMe3Sb塩では極微量な交換相互作用しかないことを示す(計算では0.37 mK程度)。一方で、Me4Sb塩(TN=11 K)においても2つのESR信号が観測されており、その交換相互作用は1.58 mKと見積もられた。Et2Me2P塩(TN=14 K)は1つのESR吸収の中に2つのLorentzian成分が観測されているが、2つの信号が分裂するまでには磁場が足りずJ>76 mKという粗い見積りしか得られなかった。しかしながらこれらの結果より、系のネール温度と層間方向の交換相互作用に相関が見られることがわかった。

さらに、EtMe3Sb塩のESR吸収の詳細な解析により、そのESR線幅が異方的な三角格子を反映した面内角度依存性を持つことも明らかになった。第一原理の計算で得られた三角格子の一番強い交換相互作用に平行に磁場を印加するとESR線幅は極小値となり、次に強い方向に印加すると中間的な線幅、一番弱い方向に線幅の極大値が観測された。この振舞いは異なる二量体の積層方向を持つ2つの三角格子で独立に観測されており、ESR線幅の角度依存性より系のスピンダイナミクスは異方的な三角格子を反映していることが明らかになった。

我々はX= Me4P、Et2Me2P、Me4Sb、EtMe3Sbに対して面内ESRを行い、この系のネール温度が各塩の層間方向の交換相互作用に依存していることが明らかにした。しかしながら、各塩の交換相互作用が単純にカチオンによるものかは依然不明であり、フラストレーションによる強いスピン揺らぎが起因の擬似的な効果である可能性も残されている。よって、分子軌道法を用いた層間方向の交換相互作用の計算が待ち望まれる。

図2:X=Me4PとEtMe3Sb塩のESRスペクトルの面内角度依存性。X=EtMe3Sbでは異なるgテンソルを持つ2つの三角格子層からのESR吸収が観測されている。2つのESR吸収が独立に観測されている事から三角格子層間に相互作用はない。

[1] R. Kato, Bull. Chem. Soc. Jpn., 87, 355 (2014).

[2] S. Yamashita et al., Nature Commun., 2, 275 (2011).

[3] M. Yamashita et al., Science, 328, 1246 (2010).

[4] T. Itou et al., Nature Phys., 6, 673 (2010).

[5] T. Tsumuraya et al., J. Phys. Soc. Jpn., 82, 033709 (2013).

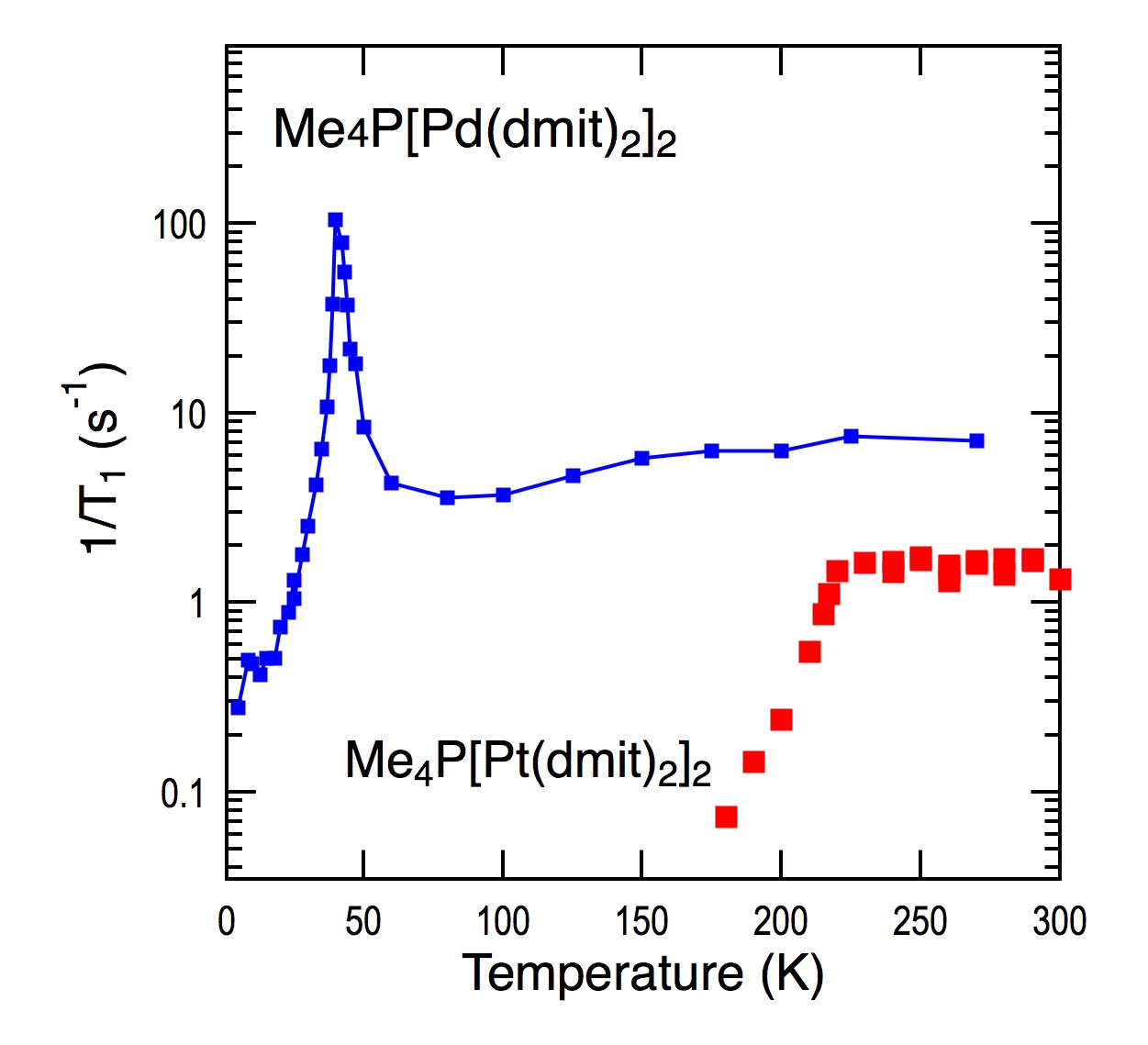

研究担当者:藤山、川椙、加藤

アニオンラジカル塩 (Cation)[Pt(dmit)2]2は、量子スピン液体の候補物質を含む一連のPd(dmit)2塩の中心金属をPdからPtに置換した類縁物質群である。これまでの電気抵抗の測定から、この物質群はカチオンの選び方によってT = 160〜220Kで金属絶縁体転移を示すことが知られる。この転移は、結晶構造の低対称化を伴い、−1価であった[Pt(dmit)2]2二量体が閉殻の−2価と0価の電荷分離状態をとるバンド絶縁化であると理解されている。磁化率は転移温度以下でほとんどゼロとなり、この描像と矛盾がない。一方、転移温度以上の磁化率は温度降下に伴い有意な漸減が観測され、典型的なパウリ常磁性とはいい難い(T. Ishikawa et al. Science, 350, 1501 (2015))。

我々はこの物質群のうち、転移温度Tが〜220KとなるMe4P[Pt(dmit)2]2をとりあげ、Pt(dmit)2分子の内側の炭素を13Cにラベルした試料を用いたNMRを測定した。核スピン格子緩和率(1/T1)は210K以下で急激に減少し、この温度付近での磁気励起にギャップが開いたことを明確に示す。

一方、220K以上では1/T1はほとんど温度に依存せず、磁性絶縁体において反強磁性結合定数Jより大きな温度領域で観測される振る舞いと考える方が自然である。これは、電気抵抗の正の温度依存性から示唆される遍歴的電子状態と矛盾し、この物質の転移温度以上のバルク電子状態がモット絶縁体であることを示唆する。あわせて、電気伝導を担うパスが試料表面にしか存在しない可能性を指摘することができる。1/T1の常温付近での絶対値は、(Cation)[Pd(dmit)2]2のそれと比較し1/5程度に抑制されている。Pt塩の巨視的磁化率はPd塩よりむしろ1.5倍程度大きくなっていることから、Pt(dmit)2の13C核の超微細結合がPd(dmit)2のそれの半分程度まで強く抑制されていることを示す。これは、M(dmit)2の金属MをPdからPtに置換することで、物質全体の電子状態だけではなく、分子二量体の局所電子状態が強い変調を受けていることを示唆する。

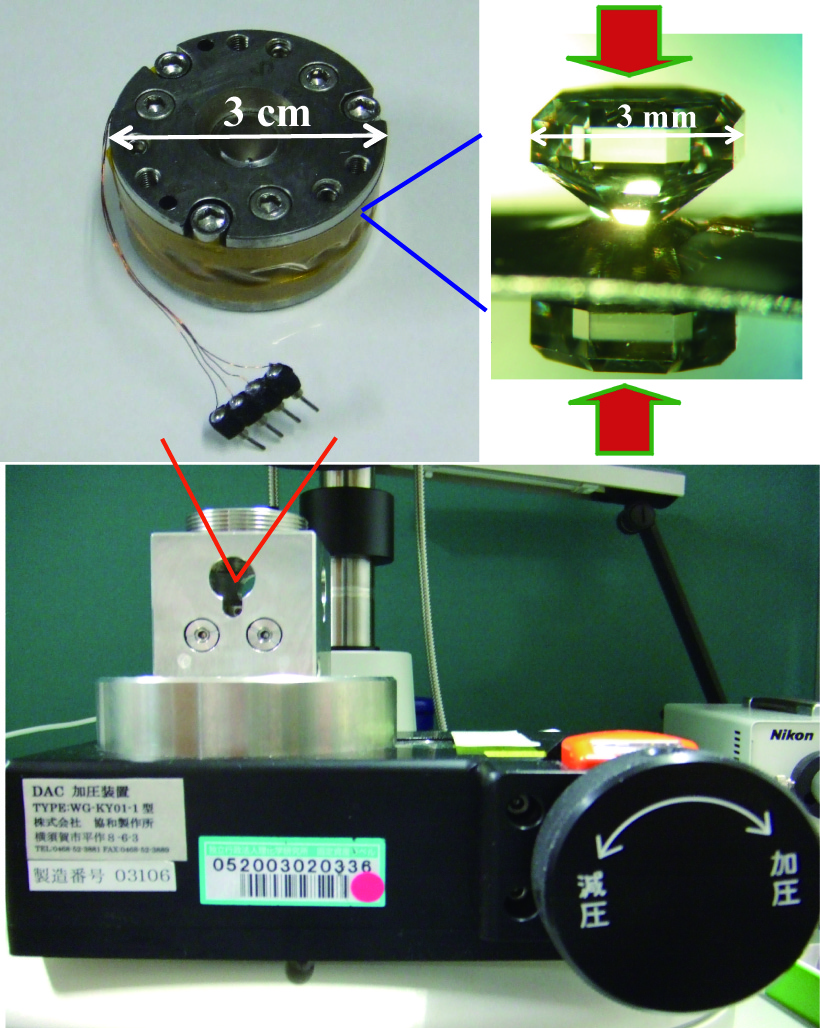

研究担当者:崔、加藤;Bangura

Bridgman(1946年にノーベル賞を受賞)が超高圧力下での電気輸送特性の測定技術を開発して以来、超高圧下での物性研究が活発になった。当時は主に無機物試料の輸送特性研究が行われ、圧力の静水圧性はあまり顧慮されなかった。しかし近年、結晶格子が柔らかい分子性導体や、圧力印加方向に物性が影響されやすい物質が数多く出現し、静水圧下での測定の需要が高まっている。今まで、数多くの研究者達の努力により、静水圧下物性測定に応じた様々な形状を持つ圧力セルと圧力測定技術が開発されてきた。CAC(Cubic Anvil Cell)圧力発生装置は、圧力セルを六方向から同時に圧力を加えるため、静水圧性が高い装置として知られているが、高価でセル外径が大きく、低温物性測定時の冷却コストと磁場印加時に要求されるマグネットのボア径が大きい欠点がある。さらに高圧下で測定を遂行する場合にはダイヤモンドアンビルセル(DAC)圧力発生装置(図1)が適しているが、特別な圧力媒体を使用しないと静水圧を発生できないと考えられていた。そこで我々は、DAC圧力発生装置による四端子測定技術の改良を行い、有機分子性結晶測定でも良質な静水圧下での測定を可能にし、圧力誘起超伝導を発見するに至った[1]。今回は、改良したDACを用いた圧力下測定技術を紹介し、この技術を用いた分子性導体β'-Et2ICl2(ET = Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene)の高圧下電気抵抗測定(四端子法)で得られた結果を、従来のDACおよびCAC圧力発生装置を用いた測定結果と比較して技術改良後の圧力下電気抵抗測定における静水圧性の向上について報告する [2]。

図1:ダイヤモンドアンビルセル(DAC)と加圧装置

分子性導体β'-Et2ICl2は常圧でモット絶縁体であり、22 Kで反強磁性転移を示す[3]。CACを用いた静水圧性の高い圧力下での四端子測定では、6.5 GPaで金属状態が出現し、8 GPaで14.2 Kにおいて超伝導転移を示す[4]。この報告の以前に、安達らはDACを用いた四端子法測定を10.4 GPaまで行っている[5]。しかし、低圧領域ではCACを用いた測定結果とよく似た振る舞いを示すものの、全圧力領域において超伝導転移は確認されなかった。一方、狩野らはturn-buckle型DACを用いて同じ試料の四端子測定を行い、8.3 GPaで超伝導転移(Tc=12.4 K)を確認した[6]。この結果から、turn-buckle型DAC測定では低温領域における静水圧性が向上したと考えられる。我々は直径0.7 mmのDACを使用し、圧力媒体はDaphne oil 7373を使用した。図2aのように試料をカミソリで必要な大きさに整形して使用した。整形中、試料の飛散を防止するため、スライドガラスの上に試料に影響を与えない溶媒の薄い膜を作製し試料をその上に固定した。10μmより細い金線が必要な場合、図2b, 2cのように、径10μmの金線を加圧して約20μmに延ばしてからカミソリで四本にカットし、先端を5μmより細くした。図2は実際測定に用いた試料の四端子配線手順を示した写真である。あらかじめ0.12×0.02×0.01 mm3の大きさにカットした単結晶をスライドグラスに配置する。その後、試料の近くに予めシンナーで少し薄めた金ペイント一滴を置く(図2d)。この措置は、(金線に付ける金ペーストの量が少ないため)試料へ持っていく途中でペーストが乾燥する問題の解決にもなる。四端子配線が完了した試料は、絶縁膜を作製したガスゲットの溝に移して、試料がガスケットの穴の中心に配置できるように、アルミナとアラルダイトの混合物(1:1)で四本の金線をそれぞれ四つの溝に固定する(図2e)。従来の測定と一番大きく異なる点は、配線した試料の周りにアルミナとアラルダイトの混合物で厚さ約10μmの保護膜( 図2f )を作製したことである。この試料は、常圧では半導体的な温度依存性を示し、活性化エネルギー(Ea)は103 meVであった。室温抵抗率とEaはともに圧力印加に伴い減少し、8.4 GPaでは金属領域が現れ、150 K付近まで金属状態を保った。さらに圧力を高くすると10.1 GPaで13.8 Kにおいて電気抵抗の急激な減少が観測された。この振舞いは磁場印加とともに抑制され、7 Tの磁場下では液体ヘリウム温度で消失したことから超伝導転移であることが確認された。以上の結果から、DACを用いた四端子法測定でも、改良を施すことでCACを用いた測定結果を再現できるほどの良質な圧力下電気抵抗測定を実現できることが判明した。今回の実験では、1) 配線した試料に施した保護膜の効果により、高圧領域において試料へのダメージが軽減したこと、 2) 小さい試料、より細い金線を選択することによって、加圧の過程で配線した試料がアンビルと接触することなく圧力媒体の中央に位置し、試料に均等に圧力が加わったこと、が成功の要因であると考えている。

図2:試料と配線 (a) 試料の整形 (b), (c) 5 m 金線の準備 (d) 試料への配線 (e) ガスケットへの設置 (f) 保護膜の作製

DACはCAC装置に比べ値段が安く、キュレット面の小さいアンビルを選択することによりCACでは到達できない高圧を発生できる。さらに、小型セルの設計が可能であり、実験コストを節約し、磁場中の回転も容易にできる優れた特性を持っている。このような特性と試料への配線をさらに工夫していけば、DACは圧力に敏感な分子性固体の多重極限環境下物性測定において欠かせない強力な装置になることが期待できる。

【参考文献】

[1] H. Cui, H. Kobayashi, S. Ishibashi, M. Sasa, F. Iwase, R. Kato, A. Kobayashi, J. Am. Chem. Soc., 136, 7619 (2014). [2] H. Cui, A. F. Bangura, and R. Kato, The Review of High Pressure Science and Technology, 25, 292 (2015).

[3] M. Tokumoto, H. Anzai, T. Ishiguro, G. Saito, H. Kobayashi, R. Kato and A. Kobayashi, Synth. Met., 19, 215 (1987).

[4] H. Taniguchi, M. Miyashita, K. Uchiyama, K. Satoh, N. Mori, H. Okamoto, K. Miyagawa, K. Kanoda, M. Hedo, Y. Uwatoko, J. Phys. Soc. Jpn., 72, 468 (2003).

[5] T. Adachi, E. Ojima, B. Zh. Narymbetov, H. kobayashi, T. Miyazaki, M. Tokumoto, Chem. Lett., 406 (2000).

[6] 狩野みか, 辺土正人, 上床美也,宮下将, 谷口弘三, 高圧力の科学と技術, 15, 333 (2005).

研究担当者:川椙、佐藤、加藤;関、枝川、蒲江、柚木、竹延、山本(浩)

モット絶縁体と呼ばれる物質群は、バンド理論では金属であると予測されるにもかかわらず、強い電子間反発のために絶縁体になっている。ある種のモット絶縁体に元素置換を行って電子や正孔といった電荷担体(キャリア)をドープすると高温超伝導が発現するため、モット絶縁体におけるキャリアドーピングの効果は超伝導の起源と密接に関係していると考えられており、物性物理学における主要な研究対象のひとつである。

有機分子から成る分子性導体にも超伝導相とモット絶縁相が隣接した物質群が存在し、銅酸化物高温超伝導体と多くの部分で共通した物理を持つと考えられている。しかし元素置換による試料合成が酸化物と比べ困難なため、少数のドープ塩を除いてドーピング依存性を調べることが難しかった。本研究では、モット絶縁相と超伝導の関係や同一のモット絶縁体におけるドーピング対称性を調べることを目的として、元素置換ではなく電気二重層トランジスタ(EDLT)の原理を用いた有機モット絶縁体に対する高密度のキャリアドーピングを試みた。

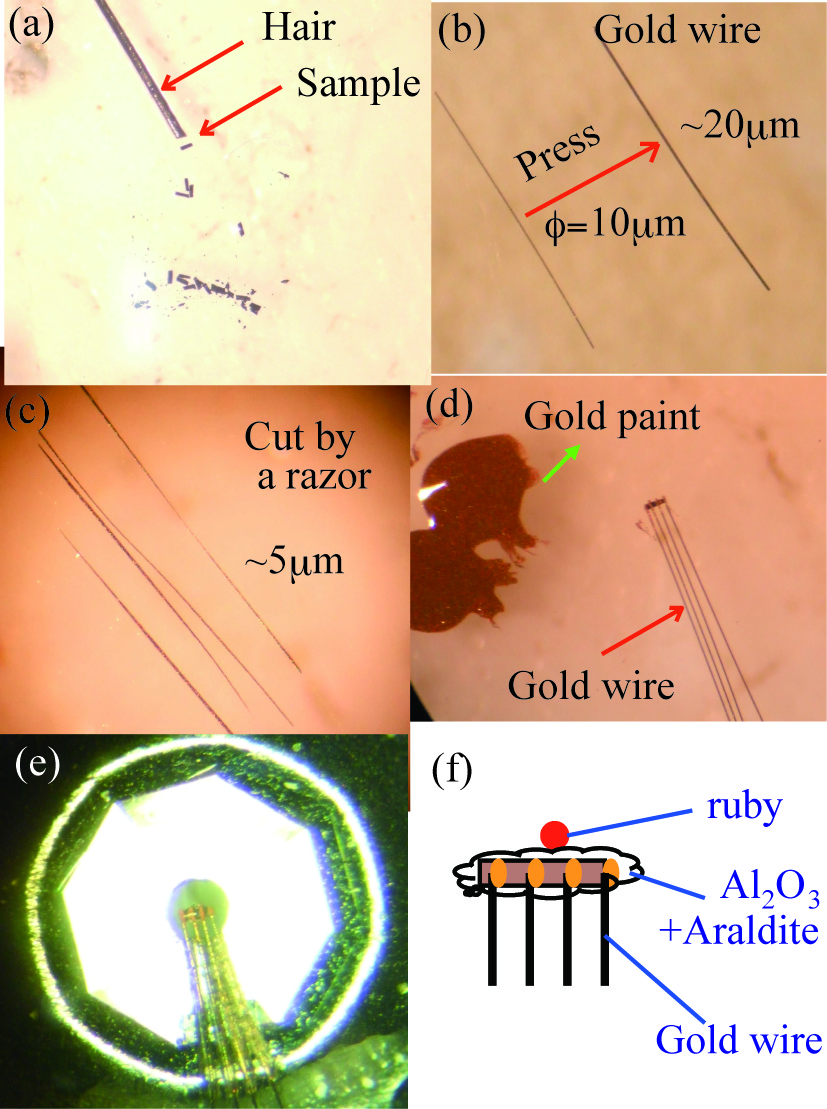

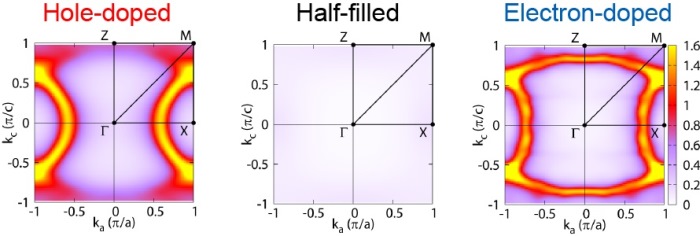

前年度、有機モット絶縁体κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl (略称:κ-Cl)の薄片状の単結晶を用いてEDLTを作製し、従来の電界効果型トランジスタと比べて少なくとも4倍以上のキャリアをドープできることがわかった。これによって電子、正孔どちらのドーピングに対しても電気抵抗が数桁以上減少し、ホール効果の測定が可能になった(図1)。ホール効果からキャリア数を見積もると、有機モット絶縁体では、電子間反発によって固体化していた電子がキャリアドーピングによって融解して、フェルミ面(波数空間上の等エネルギー面)が復活しているように見えることがわかった。しかし正孔ドープ側では期待されるキャリア数の3分の1程度の正孔しか観測されず、この原因を正孔ドープ側では擬ギャップ状態が実現しているためではないか、と予想した。

図1:電気抵抗率とホール係数に対するドーピング効果 (a) 正孔ドーピングおよび(b)電子ドーピング下の電気抵抗率の温度依存性。ドーピングによって半導体的なふるまいが抑えられ金属に近付いていることがわかる。(c) ホール係数から見積もったキャリア数のゲート電圧依存性。

図2:クラスター摂動論によって計算された異方的三角格子ハバードモデル

(t'/t = -0.8, U/t = 7, t = 55 meV, T = 30 K)のフェルミ面 (柚木G 関和弘博士)。

本年度は、理研・柚木Gの関和弘博士と協力し、この予想を検証した。電子間相互作用を考慮したクラスター摂動論を用いてκ-Clを模した異方的三角格子ハバードモデルにおける一粒子励起スペクトルを計算すると、まずドーピングを行わない状態(図2中央)でギャップの開いたモット絶縁体が再現された。次に電子ドープ状態(図2右)を計算すると、電子間反発を考慮しない場合と良く似たフェルミ面が得られた。これは、ホール効果の実験で観測されたフェルミ面の復活を良く再現している。一方で正孔ドープ状態(図2左)では、一見、フェルミ面が復活しているように見えるが、Z点付近でスペクトル密度が擬ギャップによって減少していることがわかる。この状態でホール効果を測定すると、フェルミ面から期待されるキャリア数の3分の1程度(閉じたレンズ状の軌道に対応)の正孔が観測されると考えられる。つまり、ホール効果の実験から予想された擬ギャップ状態をクラスター摂動論で再現することができた。このドーピング非対称性はκ-Clのバンド構造に起因していると考えられる。どちらのドーピングによってもバンドフィリングが1/2からずれて電子間相互作用の影響は減少するが、正孔ドープの場合はフェルミレベルがZ点付近のバンド分散の鞍点に近づくため、Z点付近でフェルミ速度が小さくなり、電子間相互作用の影響が強く残りやすいと考えられる(実効的なU/Wが大きい)。一方で電子ドープ側ではフェルミレベルがバンド分散の鞍点から離れるため電子間相互作用の影響は弱まりやすく、非相関フェルミ面と似たフェルミ面が現れると解釈することができる。

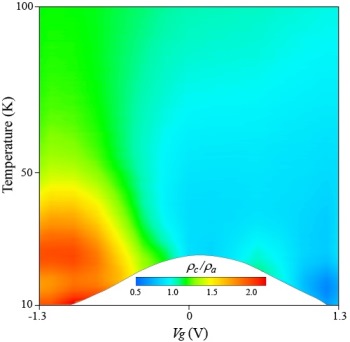

また、この計算結果は電子ドープ状態と比べ正孔ドープ状態(擬ギャップ状態)のほうがより異方的な電気抵抗をもつことを示唆している。これを検証するため、κ-Cl単結晶を十字型に加工し、ゲート電圧を変化させながら同一試料で電気抵抗の異方性を測定した(図3)。その結果、計算結果から予測された通り、正孔をドーピングした時に異方性が強くなる(擬ギャップに対応した方向に電流が流れにくくなる)ことが明らかになった。

図3:c軸方向とa軸方向(どちらも伝導面内)の電気抵抗率の異方性。

水色の領域ではほぼ等方的で、赤い領域ではc軸方向(図2で擬ギャップが開いている方向)に電気が流れにくい。

このように、電気二重層トランジスタを用いて同一の有機モット絶縁体におけるドーピング対称性を調べた結果、バンド構造に起因した非対称な効果が現れ、クラスター摂動論の結果とよく一致することがわかった。今後、さらなるドーピングで超伝導を発現させ、今回得られたドーピング非対称性との関係を調べたい。

研究担当者:佐藤、川椙、加藤;山本(浩)

電子の運動が一定方向に制限される低次元電子系では、電子間相互作用や種々の量子効果がせめぎあって複雑な物性現象が発現する。特に、低次元電子の局在/非局在性および粒子性/波動性に関係する金属絶縁体(MI)転移現象は物性物理における重要な課題の1つであり、これまでに電子密度・電子相関の強さが異なる種々の物質系についてその性質が調べられてきたが、転移点近傍での理論的取り扱いの煩雑さや実験系での乱れ制御の困難さのため、未だ包括的な描像ができていないのが実情である。分子性導体κ-(BEDT-TTF)2[Cu(CN)2]Cl (κ-Cl)は、低温では強い電子相関によりモット(Mott)絶縁体となる擬2次元強相関物質である。これまでの研究で我々は、κ-Cl薄膜単結晶を用いた電界効果トランジスタ (モットFET)を作製し、電界効果を利用したキャリア注入を行うことで、分子性導体では従来困難だった電荷ドープによるフィリング制御型モット金属絶縁体転移の実現に成功しており、その詳細について調べている。本手法は不純物の混入を伴わず、かつ精密にドーピング量を調節できるため、電子相関・乱れの効果が協同的に発現するとされる転移点近傍の物性を知る上で大変有用である。

(b)中低温で観測される金属絶縁体転移。破線は転移点Vg=Vcでの伝導率。

(c)T<20 Kにおいて σ〜e2/h近傍で見られる対数関数的温度依存性。

これまでの我々の研究で、κ-Clにおけるフィリング制御型MI転移について以下の性質があることが明らかとなっている。(1)ドープ時のキャリア輸送特性はFET界面の乱れ(κ-Cl結晶の表面粗さやゲート絶縁膜/結晶界面状態など)に強く依存しており、金属的伝導は分子層レベル(BEDT-TTF層厚:1.5 nm)で平滑な表面テラスを有する結晶でのみ観測される。 (2)最小金属伝導率はσc0〜e2/h (eは電子の電荷、hはプランク定数)である。特に中低温域(T=20-35 K)では明確な転移点(伝導率がσ(T)=σc0の一定値をとり温度係数が0となる点)が存在する。(3)連続転移であり、転移点近傍での伝導率が量子臨界スケーリング則σ(n、T)=F(|x-xc|/T1/νz )(ν,zは転移のユニバーサリティークラスに依存する臨界指数、xはパラメーターでありここではゲート電圧Vgに相当)に従う。(4)転移点近傍において、電界効果ドープにより伝導率は明確に変化をするが、ホール係数から見積もられたキャリア濃度は〜1014 cm-2でほぼ一定のままである。すなわち、本転移はキャリア濃度ではなく移動度の変化が転移の主たる寄与となっている。(5) T<20 Kの低温域になると、σ〜σc0での伝導率の温度係数dσ/dTが負へクロスオーバー的に移行していく。T≤10 Kに達すると、伝導率はΔσ〜(e2/h) logTの対数関数的な温度依存性に従うようになる。転移の臨界性についてはGaAsなどの半導体上2次元電子ガスで見られるMI転移と類似しているが、キャリア密度や伝導率の温度依存性の詳細は本強相関系特有の性質となっている。

そこで上記MI転移のさらなる理解を目指し、転移点 近傍における低温での電子輸送特性について詳細な測定を行った。図2に、T=2 Kでの伝導面垂直磁場に対する磁気抵抗(MR)を示す。T<5 Kでは全ドープ量領域にわたりキャリア輸送特性は絶縁体的となるが(図1b)、MRは伝導率によって符号の反転を伴う顕著な変化を示すことがわかる。高ドープ領域(σ≫e2/h)ではMR<0となるが、磁場角度依存性からMR(θ)∝B cosθ(θ:伝導面垂直方向に対する磁場角度)型の特性を示すことが確かめられており、輸送特性は(電子相関の弱い)2次元弱局在モデルにより再現良く説明できる。また、弱局在領域での非弾性散乱長LΦ(キャリアの寿命を反映する)はTのべき乗で表される温度依存性を示し、ドープ量の増大にしたがってべき指数が増大する傾向があることが明らかとなった。一方、低ドープ領域(σ≪0.1 e2/h)では、10 %以上の大きな正のMRが発現するとともに、伝導率に顕著な非線形性が現れる。このとき、伝導率のフィリング依存性も強く、Mott-Hubbard絶縁体の性質を強く有していることから、スピンに依存したキャリア輸送ギャップの存在が示唆される。中間であるσ〜[0.1-1] e2/hの領域(中低温での臨界領域に対応)は、MRの絶対値が小さく、弱局在/モット絶縁体間の遷移領域に対応しているものと考えられ、試料の乱れのスケールに応じて複数の相が共存している可能性がある。このように低温での電子輸送特性は複雑であるが、中低温で観測されるMI転移と同程度の伝導率・ドープ密度の周辺で顕著な変化を示しており(図3)、両温度領域での振る舞いは互いに密接に関係していることを示唆する。

(BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene)

図2:(a) 中低温でMI転移を示すκ-Cl FET(転移点:Vg=Vc=53 V)における低温磁気抵抗。

Vg=120,100,80,60,0,-40 Vに対し、σ(B=0)=2.8,2.0,1.4,0.8,0.05,7×10-6 e2/hである。

(b)高ドープ領域における2次元弱局在。

図3:κ-Cl FETにおけるフィリング制御型モット転移におけるキャリア輸送の温度・ドープ量依存性

研究担当者:加藤;須田、山本(浩)

分子性導体:κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br (κ-Br; BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene)は強相関電子系に属し、低温で超伝導相とモット絶縁相の境界付近に位置する。これまでに、我々は電界効果トランジスタ(FET)構造を用いたκ-Brへのキャリア注入により、有機系物質としては初の電界誘起超伝導を見いだしている。一方で、無機化合物においては電気二重層FETを用いた電界誘起超伝導が実現されているが、電気二重層FETに用いられるイオン液体は一般に200 K付近にガラス転移点を持つため、極低温における連続的な電荷注入および電子系相転移は実現されていない。本研究では、イオン液体に代わる分子性キャパシタとして有機単分子膜が持つ表面双極子に着目し、スピロピラン誘導体のフォトクロミズムに伴う表面双極子変化を利用したκ-Brへの光キャリア注入を試みた。

Al2O3絶縁膜をコーティングしたNb:SrTiO3基板上にスピロピラン誘導体単分子膜を製膜し、κ-Brの薄片単結晶を貼り付けることでデバイスを作製した(図1)。図2(左)にκ-Brデバイスの電気抵抗の温度依存性を示す。κ-Brデバイスは初期状態において絶縁体的振る舞いを示した。続く5 Kにおける紫外光照射とともに、デバイスの抵抗値は次第に減少し、180秒後にはTC =7.3 Kの超伝導体へと転移した。続く可視光照射によりデバイスはほぼ初期状態(絶縁体)へと回復し、絶縁体/超伝導体間の可逆的光スイッチが可能であることが示された。また、ボトムゲート電圧スキャンにより得られたκ-Brの電子相図は紫外光照射により、正電圧方向へのゲート電圧シフトが観測された(図2(右))ことから、光照射に伴うκ-Brへのホールキャリア注入が相転移の起源であることが明らかとなった。

スピロピランは通常中性の閉環体として存在するが、紫外光励起により巨大な双極子を持つ双性イオン開環体へと異性化する。本デバイスでは、単分子膜上の光誘起双極子が分子性ナノキャパシタとして働くことで、κ-Br表面におけるキャリア注入効果を生み出したものと考えられる。この時、光照射に伴う内部電界変化は 4.3 MV/cm程度と見積られ、注入キャリア数は1013 cm-2オーダーに達する。これらの値は、固体ゲートを用いた静電キャリア注入と比較しても大きな値であり、新奇相転移デバイスとしての優位性が示されたものと考えられる。

図1:光駆動型超伝導トランジスタの模式図(左)とスピロピラン分子のフォトクロミズム(右)。

スピロピランMC体における分子内分極が内部電場を作り出し、電界効果と類似の電荷注入効果を生みだしている。

図2:光照射による絶縁体-超伝導体転移の様子

(右) ボトムゲートおよび光ゲートの同時スキャンにより得られた電子相図の光照射に伴う変化:電子相図は紫外光照射とともに正電圧方向へとシフトしていることから、光照射がホール注入効果を生み出していることがわかる。

研究担当者:川椙、加藤;田嶋、須田、山本(浩)

高圧下にあるα-(BEDT-TTF)2I3(および類塩物質)に見られる特徴的な現象は、ディラック電子系の描像からよく理解できる。最近この分野へ参加する研究者が増えてきたこともあり、この系の物理、特にグラフェンには無い、あるいは観測困難な物理現象が進展してきている。さらに最近の我々の大きな成果は、この系にキャリアを注入することに成功し、ディラック電子系特有のランダウ準位構造に起因した量子ホール効果を観測したことである。

本研究では、次のステップとして、分子性ディラック電子系の特徴を活かした物性制御を試みている。分子性ディラック電子系の特徴の1つは、図(a)のようにディラックコーンが大きく傾いていて、2つのペアが向かい合っていることである。Goerbigらは、磁場中で傾いている方向に垂直に強い電場をかけると、1つのコーンはより傾き、もう1つのコーンの傾きは小さい方向に向かうことにより、2つコーンのランダウ準位にずれが生じることを理論的に提案した[M. O. Goerbig, EPL , 57005 (2009)]。したがって、バレーの対称性を電場で制御することが可能となる。ただし、この効果はディラック点では得ることはできず、キャリアがドープされた状態でのみ見られる。本研究では、正孔注入したデバイスにおいて、N=-1のランダウ準位においてバレー分裂を強電場で広げることに成功した。

図:(a) 2つの傾いたディラックコーン。(b) ランダウ準位構造。(c) 強電場下で期待されるランダウ準位構造。

研究担当者:加藤;圓谷、妹尾、宮崎

最近発見された水素結合を含む分子性導体κ-H3(Cat-EDT-TTF)2は、常圧ではダイマーあたりS=1/2を持つダイマー型Mott絶縁体と考えられ、低温まで磁気秩序を起こさず量子スピン液体状態を示す[1]。この物質は、他の多くの分子性導体とは対照的に、伝導層間に孤立した絶縁層が存在せず、2つのCat-EDT-TTF分子ユニット間で1つの水素(H)を共有する特異な構造を有する。(図1) X線構造解析により得られた構造において、分子間で共有された水素は近接の2つの酸素(O)間の中央に位置し、O-H結合長は1.23 Åと、典型的なO-H結合長(〜1 Å)よりも長いことが報告されている[2]。しかし、観測された水素位置は熱的な揺らぎや量子効果による平均的なものを観測している可能性がある。

本研究では、κ-H3(Cat-EDT-TTF)2における水素の振る舞いと電子状態の関連を明らかにするために、密度汎関数法に基づく第一原理計算手法を用いて共有された水素の存在状態が電子状態にどのように反映されるのかを調べた[3]。水素を変位させた状態から構造最適化を行った結果、Hが片方のユニットに局在化した安定構造を見いだした。安定構造におけるO-H結合長は1.13と1.31 Åと非等価となっている。さらに、水素の局在性を調べるために、得られた安定構造を用いて、共有された水素のみをz軸上で一次元的に動かすことによりポテンシャル曲線を得た(図1)。得られたポテンシャルは、極小点近傍で浅くなっていることがわかる。また、2つの酸素の距離が2.43 Åと短いため、2つのポテンシャルが作るバリアは低くなっている。このような状況では、水素の波動関数は片方の酸素に近い位置で局在化することは難しく、空間的に広がっていると考えられる。実験により観測された水素位置は、量子効果により非局在化した状態を観測している可能性が高い。

図2(a)に安定構造(極小点)に対して計算されたバンド構造を示す。フェルミ準位にかかる2本のバンドは分離している(Z点)。図2(b)の実線(ピンク)は水素が付いているH(Cat-EDT-TTF)分子の局所状態密度を、破線(緑)は水素から遠い位置にある分子の局所状態密度を示している。フェルミ準位にかかっているバンドに着目すると、占有状態(0〜−0.1 eV)では、前者が後者よりも比較的高い状態密度を示しているのに対し、非占有状態(0〜 +0.2 eV)ではその傾向が逆転している。これは、水素の局在化した場合に、異なる分子間で電荷の不均一化(電荷秩序)が起きることを示している。さらに、水素位置を2つの酸素間で変化させ、各位置での電子構造を求めた結果、水素位置と分子上のπ電子の局在性が大きく連動していることがわかった。

最近、分子間で共有された水素を重水素(D)置換すると、低温でDの局在化と同時に電荷秩序が生じ、強い格子変形を伴い、非磁性状態へ転移することが実験から報告されている[4, 5]。これは、重水素置換により水素の量子効果が抑制されたことにより、(重)水素秩序相が出現したと理解できる。本研究では、観測されている低温重水素秩序相に対して、内部座標の最適化を行い、電子構造を求めた結果[図2 (c)-(d)]、得られた局所状態密度は、図2(b)に示す第一原理計算で予測した水素秩序相と比較して、電荷不均一の程度が大きいことがわかる。さらに、異なる2つの構造間の安定性を調べたところ、我々が予測した水素秩序相の構造はこの低温重水素秩序相の構造よりも安定であることがわかった。

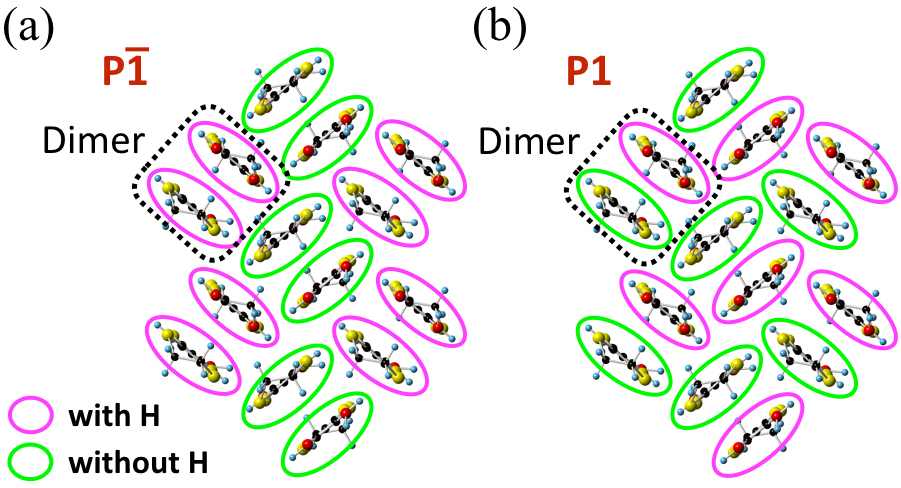

分子間で共有された水素は左右どちらの酸素方向に寄るかという自由度を持っており、秩序パターンは2通り考えられる。1つは実験の低温重水素秩序相で観測されているような、水素が付いている(付いていない)分子同士が二量体を組んでいる場合[図3(a)]である。この場合、空間群はP-1となり、系は空間反転対称性を持っている。我々が予測した水素秩序相も、このパターンを仮定している。一方、水素が互いに逆方向に秩序化し、図3(b)に示すように水素が付いている分子と付いてない分子とが二量体を組むパターンが実現した場合、系は空間反転対称性を破り、強誘電体へ転移する可能性が考えられる。本研究では異なるパターンを持つ2つの構造に対して、原子座標の最適化を行い、2つの構造間の安定性を調べた結果、エネルギー的に拮抗していることがわかった。

図1:水素秩序相における共有された水素のポテンシャル曲線

図2:水素秩序相の(a)バンド構造と(b)局所状態密度(Local density of state: LDOS). 観測された低温重水素構造の(c)バンド構造と(d)局所状態密度. ピンクの線は水素が付いている分子のLDOS, 緑線は水素が付いていない分子のLDOS. 破線はフェルミ準位を示す。

図3:水素秩序パターン (a) P-1構造(反強誘電相)と(b) P1構造(強誘電相)

【参考文献】

[1] T. Isono, H. Kamo, A. Ueda, K. Takahashi, M. Kimata, H. Tajima, S. Tsuchiya, T. Terashima, S. Uji, and H. Mori, Phys. Rev. Lett., 112, 177201(2014).

[2] T. Isono, H. Kamo, A. Ueda, K. Takahashi, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, K. Kobayashi, Y. Murakami, and H. Mori, Nat. Commun., 4, 1344 (2013).

[3] T. Tsumuraya, H. Seo, R. Kato and T. Miyazaki, Phys. Rev. B, 92, 035102 (2015).

[4] A. Ueda, S. Yamada, T. Isono, H. Kamo, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, K. Yamamoto, Y. Nishio, and H. Mori, J. Am. Chem. Soc., 136, 12184 (2014).

[5] A. Ueda, A. Hatakeyama, M. Enomoto, R. Kumai, Y. Murakami, and H. Mori, Chem. Eur. J., 21, 15020 (2015).